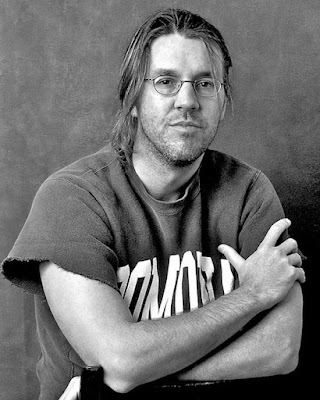

David Foster Wallace en el 2003 (foto Nancy Crampton)

Gracias, Luis.

David Foster Wallace (Ithaca, 1962-2008) es un autor de culto. Uno de los escritores estadounidenses más influyentes y respetados, autor de la muy famosa y milenaria (en páginas) novela «La broma infinita» (1996), que me tendré que leer un día de estos.

Dió un discurso en la ceremonia de graduación del Kenyon College, en Ohio, que me encanta.Vale la pena leer despacio, sin prisa. Aquí os lo dejo.

Saludos y felicitaciones a la generación 2005 del Kenyon

College.

Eranse dos peces jóvenes que nadaban juntos cuando de

repente se toparon con un pez viejo, que los saludó y les dijo, «Buenos días,

muchachos ¿Cómo está el agua?» Los dos peces jóvenes siguieron nadando un rato,

hasta que eventualmente uno de ellos miró al otro y le preguntó, «¿Qué demonios

es el agua?»

Esto es algo común al inicio de los discursos de graduación

en Estados Unidos: el empleo de una pequeña parábola con un fin didáctico. Esta

costumbre resulta ser una de las mejores convenciones del género y la menos

mentirosa, pero si te has empezado a preocupar de que mi plan sea presentarme

como el pez sabio y viejo que le explica a los peces jóvenes lo que es el agua,

por favor no lo hagas. Yo no soy el pez sabio y viejo. El punto de la historia

de los peces es, simplemente, que las realidades más importantes y obvias son a

menudo las más difíciles de ver y explicar. Enunciado como una frase, por

supuesto, suena a un lugar común banal, pero el hecho es que las banalidades en

el ajetreo diario de la existencia adulta pueden tener una importancia de vida

o muerte, o así es como me gustaría presentarlo en esta mañana despejada y

encantadora.

Por supuesto que el principal requisito en un discurso como

éste es que hable sobre el significado de la educación en Humanidades y que

intente explicar por qué el título que están a punto de recibir posee un

verdadero valor humano en vez de ser una mera llave para la simple remuneración

material. Así que mencionaremos otro lugar común al inicio de los discursos,

que la educación en Humanidades no es tanto atiborrarte de conocimiento como

“enseñarte a pensar”. Si son como yo fui alguna vez de estudiante, nunca

hubiesen querido escuchar esto, y se sentirán insultados cuando les dicen que

precisaron de alguien que les enseñara a pensar, porque dado que fueron

admitidos en la universidad precisamente por esto, parece obvio que ya sabían

cómo hacerlo. Pero voy a hacerme eco de ese lugar común que no creo sea

insultante, porque lo que verdaderamente importa en la educación –la que se

supone obtenemos en un lugar como éste– no vendría a ser aprender a pensar,

sino a elegir cómo vamos a pensar. Si la completa libertad para elegir

acerca de qué pensar les parece obvia y discutir acerca de ella una pérdida de

tiempo, les pido que piensen acerca de la anécdota de los dos peces y el agua y

que dejen entre paréntesis por unos segundo vuestro escepticismo acerca del

valor de lo que es obvio por completo.

Les voy a contar otra de estas historias didácticas. Había dos personas

sentadas en la barra de un bar en la parte más remota de Alaska. Uno de ellos

era religioso, el otro ateo y ambos discutían acerca de la existencia o no de

dios con esa especial intensidad que se genera luego de la cuarta cerveza. El

ateo contó, «mira, no es que no tenga un real motivo para no creer. No es

que nunca haya experimentado todo el asunto ese de dios, rezarle y esas cosas.

El mes pasado, sin ir más lejos, me sorprendió una tormenta terrible cuando aún

me faltaba mucho camino para llegar al campamento. Me perdí por completo, no

podía ver ni a dos metros, hacía 50 grados bajo cero y me derrumbé: caí de rodillas

y recé “Dios mío, si en realidad existes, estoy perdido en una tormenta y

moriré si no me ayudas, ¡por favor!”». El creyente entonces lo mira

sorprendido: «¡Bueno, eso quiere decir entonces que ahora crees! ¡De hecho

estás aquí vivo!». El ateo hizo una mueca y dijo: «No, hermano, lo que pasó fue

que de pronto aparecieron dos esquimales y me ayudaron a encontrar el camino al

campamento…».

Es fácil hacer un análisis típico en las Humanidades: una

misma experiencia puede significar cosas totalmente distintas para diferentes

personas si tales personas tienen distinto marco de referencia y diferentes

modo de elaborar significados a partir de su experiencia. Dado que apreciamos

la tolerancia y la diversidad de creencias, en cualquiera de los análisis

posibles jamás afirmaríamos que una de las interpretaciones es correcta y la

otra falsa. Lo que en sí está muy bien, lástima que nunca nos extendemos más

allá y nos proponemos descubrir los fundamentos del pensamiento de cada uno de

los interesados. Y me refiero a de qué parte del interior de cada uno de ellos

surgen sus ideas. Si su orientación básica en referencia al mundo y el

significado de su experiencia viene «cableado» como su altura o talla del

calzado, o si en cambio es absorbida de la cultura, como su lenguaje. Es como

si la construcción del sentido no fuera realmente una cuestión de elección

intencional y personal. Y más aún, debemos incluir la cuestión de la

arrogancia. El ateo de nuestra historia está totalmente convencido de que la

aparición de esos dos esquimales nada tiene que ver con el haber rezado y

pedido ayuda a dios. Pero también debemos aceptar que la gente creyente puede

ser arrogante y fanática en su modo de ver. Y hasta puede que sean más

desagradables que los ateos, al menos para la mayoría de nosotros. Pero el

problema del dogmatismo del creyente es el mismo que el del ateo: certeza

ciega, una cerrazón mental tan severa que aprisiona de un modo tal que el

prisionero ni se da cuenta de que está encerrado.

Aquí apunto a lo que yo creo que realmente significa que me

enseñen a pensar. Ser un poco menos arrogante. Tener un poco de conciencia de

mí y mis certezas. Porque un gran porcentaje de las cuestiones acerca de las

que tiendo a pensar con certeza, resultan estar erradas o ser meras ilusiones.

Y lo aprendí a golpes y les pronostico otro tanto a ustedes.

Les daré un ejemplo de algo totalmente errado pero que yo

tiendo a dar por sentado: en mi experiencia inmediata todo apuntala mi profunda

creencia de que yo soy el centro del universo, la más real, vívida e importante

persona en existencia. Raramente pensamos acerca de este modo natural de

sentirse el centro de todo ya que es socialmente condenado. Pero es algo que

nos sucede a todos. Es nuestro marco básico, el modo en que estamos «cableados»

de nacimiento. Piénsenlo: nada les ha sucedido, ninguna de sus experiencias han

dejado de ser percibidas como si fueran el centro absoluto. El mundo que

perciben lo perciben desde ustedes, está ahí delante de ustedes, rodeándolos o

en vuestro monitor o en la TV. Los pensamientos y sentimientos de las otras

personas nos tienen que ser comunicados de algún modo, pero los propios son

inmediatos, urgentes y reales.

Y, por favor, no teman que no me dedicaré a predicarles

acerca de la compasión o cualquiera de las otras virtudes. Me refiero a algo

que nada tiene que ver con la virtud. Es cuestión de mi posibilidad de encarar

la tarea de, de algún modo, saltar o verme libre de mi natural e «impreso» modo

de operar que está profunda y literalmente autocentrado y que hace que todo lo

vea a través de los lentes de mi mismidad. A gente que logra algo de esto se

los suele describir como «bien equilibrado» y me parece que no es un término

aplicado casualmente.

Y dado el entorno en el que ahora nos encontramos es adecuado preguntarnos

cuánto de este re-ajuste de nuestro marco referencial natural implica a nuestro

conocimiento o intelecto. Es una pregunta difícil. Probablemente lo más

peligroso de mi educación académica –al menos en lo que a mí respecta– es que

tiende a la sobre intelectualización de las cosas, que me lleva a perderme en

argumentos abstractos en mi cabeza en vez de, simplemente, prestar atención a

lo que ocurre dentro y fuera de mí.

Estoy seguro de que ustedes ya se han dado cuenta de lo

difícil que resulta estar alerta y atentos en lugar de ir como hipnotizados

siguiendo el monólogo interior (algo que puede estar sucediendo ahora mismo).

Veinte años después de mi propia graduación llegué a comprender el típico

cliché liberal acerca de las Humanidades enseñándonos a pensar: en realidad se

refiere a algo más profundo, a una idea más seria: porque aprender a pensar

quiere decir aprender a ejercitar un cierto control acerca de qué y cómo

pensar. Implica ser consiente y estar atentos de modo tal que podamos elegir

sobre qué poner nuestra atención y revisar el modo en que llegamos a las

conclusiones a las que llegamos, al modo en que construimos un sentido en base

a lo que percibimos. Y si no logramos esto en nuestra vida adulta, estaremos

por completo perdidos. Me viene a la mente aquella frase que dice que la mente

es un excelente sirviente pero un pésimo amo.

Como todos los clichés superficialmente es soso y poco atractivo, pero en

realidad expresa una verdad terrible. No es casual que los adultos que se suicidan

con un arma de fuego lo hagan apuntando a su cabeza. Intentan liquidar al

tirano. Y la verdad es que esos suicidas ya estaban muertos bastante antes de

que apretaran el gatillo.

Y les digo que este debe ser el resultado genuino de vuestra

educación en Humanidades, sin mentiras ni chantadas: cómo impedir que vuestra

vida adulta se vuelva algo confortable, próspero, respetable pero muerto,

inconsciente, esclavo de vuestro funcionar «cableado» inconsciente y solitario.

Esto puede sonar a una hipérbole o a un sinsentido abstracto. Pero ya que

estamos pensemos más concretamente. El hecho real es que ustedes, recién

graduados, no tienen la menor idea de lo que implica el día a día de un adulto.

Resulta que en estos discursos de graduación nunca se hace referencia a cómo

transcurre la mayor parte de la vida de un adulto norteamericano. En una gran

porción esa vida implica aburrimiento, rutina y bastante frustración. Vuestros

padres y parientes mayores que aquí los acompañan deben de saber bastante bien

a qué me estoy refiriendo.

Pongamos un ejemplo. Imaginemos la vida de un adulto típico.

Se levanta temprano por la mañana para concurrir a un trabajo desafiante, un

buen trabajo si quieren, el trabajo de un profesional que con entusiasmo

trabaja ocho o diez horas, que al final del día lo deja bastante agotado y con

el único deseo de volver a casa y tener una buena y reparadora cena y quizá un

recreo de una o dos horas antes de acostarse temprano porque, por

supuesto, al otro día hay que levantarse temprano para volver al trabajo. Y ahí

es cuando esta persona recuerda que no hay nada de comer en casa. No ha tenido

tiempo de hacer las compras esta semana porque el trabajo se volvió muy

demandante y ahora no hay más remedio que subirse al auto y, en vez de volver a

casa, ir a un supermercado. Es la hora en que todo el mundo sale del trabajo y

las calles están saturadas de autos, con un tránsito enloquecedor. De modo que

llegar al centro comercial le lleva más tiempo que el habitual y, cuando al fin

llega, ve que el supermercado está atestado de gente que como él, que luego de

un día de trabajo trata de comprar las provisiones que no pudo comprar en otro

momento. El lugar está lleno de gente y la música funcional y melosa hace que

sea el último lugar de la tierra en el que se quiere estar, pero es imposible

hacer las cosas rápido. Debe andar por esos pasillos atiborrados de gente,

confusos a la hora de encontrar lo que uno busca y debe maniobrar con cuidado

el carrito entre toda esa gente apurada y cansada (etc. etc. etc., abreviemos

que es demasiado penoso) y al fin, luego de conseguir todo lo que necesitaba,

se dirige a las cajas que, por supuesto, están casi todas cerradas a pesar de

ser la hora punta, y las que están funcionando lo hacen con unas demoras colosales,

lo que es enojoso, pero esta persona se esfuerza por dejar de sentir odio por

la cajera que parece moverse a cámara lenta, que está saturada por un trabajo

que es tedioso, carente de sentido de un modo que sobrepasa la imaginación de

cualquiera de los aquí presentes en nuestro prestigioso colegio.

Bueno, al fin esta persona consigue llegar a ser atendida,

paga por sus provisiones y escucha que le dicen «que tenga un buen día» con una

voz que es la de la muerte. Luego tiene que cargar todas sus bolsas en el

carrito que tiene una rueda estropeada e insiste en irse para un costado y hace

que el camino hasta el auto lo saque de quicio; luego tiene que cargar todo en

el maletero y salir de ese estacionamiento lleno de autos que circulan a dos

por ahora buscando un lugar libre ¡y todavía queda el camino a casa!, con un

tránsito pesado, lento y plagado de enormes 4 x 4 que parecen ocupar toda la

calle, etc. etc. etc.

Todos aquí han pasado por esto, claro. Pero aun no es parte

de vuestra rutina de graduados, semana a semana, mes a mes, año a año. Pero lo

será. Y cantidad de otras tareas fastidiosas y sin sentido aparente que les

esperan. Pero no es este el punto al que me refiero. El punto es que estas

tareas de mierda, insignificantes y frustrantes son las que permiten escoger

qué y cómo pensar. Ya que debido al tránsito congestionado, o a los pasillos

atiborrados de gente con carritos, o a las larguísimas colas, tengo tiempo para

pensar y si no tomo una decisión consiente acerca de cómo pensar, de a qué

prestar atención, me sentiré frustrado y jodido cada vez que me vea en estas

situaciones. Porque el ajuste natural me dice que estar situaciones me afectan

a MI. A MI hambre, a MI fatiga, a Mi deseo de estar en casa y me hace ver que

toda esa gente se mete en MI camino. Y ¿quiénes son, después de todo? Miren qué

repulsivos son, que caras de estúpidos portan, esa mirada de vacas, no parecen

humanos, y que enojosos y groseros son hablando en voz alta por sus celulares

todo el tiempo. Es absolutamente injusto e incordiante que me encuentre ahí,

entre ESA gente.

Y, claro, además, como pertenezco a una clase de gente

socialmente más consiente, gente de Humanidades, me parece terrible quedar

atrapado en el tránsito de la hora punta entre esos tremendos 4x4, esos cochazos

de 12 cilindros que desperdician egoístamente sus tanques de 80 litros de un

combustible cada vez más escaso, y puedo asegurar que las calcomanías con los slogans más religiosos y patrióticos

están pegados en vidrios de los más enormes, llamativos y egoístas de los

vehículos, conducidos por los más horrendos personajes (aplausos y respondiendo

a esos aplausos) –¡este no es un ejemplo de cómo debemos pensar, ojo! –,

conductores detestables, desconsiderados y agresivos. Y también puedo imaginar

cómo nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos van a acordarse de nosotros

por derrochar el combustible y probablemente joder el clima, y pensar en lo

egoístas y estúpidos que fuimos por permitirlo y como nuestra sociedad

consumista es detestable, etc., etc., etc.

Ya pescaron la idea.

Si yo escojo pensar así cuando me encuentro atrapado en el

tránsito o en los pasillos de un supermercado, bueno, a la mayoría nos pasa.

Porque este modo de pensar es tan automático, tan natural y establecido que no

implica ninguna chance ni elección. Es el modo automático en que percibo la

parte aburrida y frustrante de la vida adulta, cuando me dejo ir en automático,

inconscientemente, cuando me creo el centro del mundo y que mis necesidades y

sentimientos inmediatos determinan las prioridades de todo el mundo, que creo

gira a mi alrededor.

La cosa es que, claro, hay otras maneras por completo

diferentes de pensar acerca de estas situaciones. En ese tránsito entorpecido,

con vehículos que dificultan mi avance, puede que, en una de esas horrorosas 4 x

4, haya un conductor que luego de un horrible accidente de tránsito se haya

sentido tan acobardado que el único modo de volver a manejar es sintiéndose

protegido dentro de uno de esos tanques. O que aquella camioneta que corta mi

paso imprudentemente, esté conducida por un padre que lleva a su hijo enfermo o

accidentado y se apura por llegar a una guardia médica, o que está en una

situación más urgente y legítima que la que yo me encuentro, y que en realidad

yo soy el que se mete en SU camino.

O puedo elegir pensar y considerar que todos los que nos

encontramos en esa larga cola del supermercado estamos tan aburridos y nos

sentimos tan mal como me siento yo y que algunos de ellos probablemente tengan

una vida más tediosa y dolorosa que la mía.

De nuevo, por favor, no crean que estoy dando consejos

moralistas, o que sugiero el modo en que tienen que pensar ustedes, o que

señalo cómo se espera que ustedes piensen. Porque esto que les describo es muy

difícil. Requiere de mucha voluntad y esfuerzo y, si son como yo, algunos días

no lo lograrán o simplemente se dejarán llevar por la comodidad y falta de

ganas.

Pero puede pasar que, si están atentos los suficiente como para darse a ustedes

mismos la opción, podrán escoger una manera distinta de percibir a esa gorda,

de ojos muertos, sobre maquillada que no deja de gritar a su hijito en la fila.

Quizá ella no es siempre así. Quizá lleva tres noches sin dormir sosteniendo la

mano de su marido que muere de cáncer de huesos. O quizá esta señora es la

misma que ayer ayudó a tu señora a resolver ese horrendo trámite en el Registro

Automotor mediante un simple acto de gentileza. Claro, sí, nada de esto es lo

habitual, pero tampoco es imposible. Todo depende de lo que uno elija pensar.

Si estás seguro de saber exactamente cuál es la realidad y estás operando en

automático como me suele suceder a mí, entonces no dejarás de pensar en

posibilidades enojosas y miserables. Pero si en realidad aprendes a prestar

atención, te darás cuenta de que en realidad hay otras opciones. Vas a poder percibir

ese atestado, caluroso, y lento infierno no solo como significativo, sino como

algo sagrado, consumido por las mismas llamas que las estrellas: amor,

comunión, esa unidad mística que hay bien en lo profundo de las cosas.

No afirmo que esta mística se necesariamente verdadera. Pero

lo que sí lleva una V mayúscula es la Verdad de que puedes decidir cómo te lo

vas a tomar.

Esto, yo les aseguro, es la libertad que otorga la educación real. Aprender a

cómo estar bien balanceado. Y cada uno decidir qué tiene y qué no tiene

sentido. Decidir conscientemente qué es lo que vale la pena venerar.

Y he aquí algo raro, pero que es verdad: en las trincheras del día a día de la

vida de un adulto, no existe el ateísmo. No hay tal cosa como la «no-veneración».

Todo el mundo es creyente. Y quizá la única razón por la que debamos cuidarnos

al elegir qué venerar, cualquier camino espiritual –llámese Cristo, Allah,

Yaveh, la Pachamama, las Cuatro Nobles Verdades o cualquier conjunto de

principios éticos– es que, sea lo que sea que elijas, te devorará en vida. Si

elegís adorar el dinero y los bienes materiales, nunca tendrás suficiente. Si

elegís tu cuerpo, la belleza y ser atractivo, siempre te vas a sentir feo y

cuando el tiempo y la edad se manifiesten, padecerás un millón de muertes antes

de que al fin te entierren. En cierto modo, todos lo sabemos. Esto fue

codificado en mitos, leyendas, cuentos, proverbios, epigramas, parábolas, en el

esqueleto de toda gran historia. El verdadero logro es mantener esta verdad

consiente en el día a día. Si elegís venerar el poder, terminarás sintiéndote

débil y necesitarás cada día de más poder para no creerte amenazado por los

demás. Si elegís adorar tu intelecto, ser reconocido como inteligente,

terminarás sintiéndote un estúpido, un chasco, siempre al borde de ser

descubierto. Pero lo más terrible de estas formas de adoración no es que sean

pecaminosas o malas, es que son inconscientes. Son el funcionamiento por defecto.

Día a día nos vamos sumergiendo en un modo cada vez más selectivo acerca de a

qué prestar atención, qué percibir como bueno y deseable, sin siquiera ser conscientes

de lo que estamos haciendo.

Y el mundo real no te va a desalentar en ese modo de operar,

porque el así llamado mundo real está esculpido del mismo modo, dinero y poder

que se regodean juntos en una piscina de miedo y odio y frustración y ambición

y adoración al YO. Las fuerzas de nuestra cultura dirigen a estas fuerzas en

pos de las riquezas, confort y libertad individual. Libertad para ser los

señores de nuestro diminuto reino mental, solitarios en el centro de la

creación. Este tipo de libertad es muy tentadora. Pero hay otros tipos de

libertad, pero justo del tipo de libertad que es el más precioso no vas a

escuchar mucho en este mundo que nos rodea, de puro desear y conseguir.

La libertad que importa verdaderamente implica atención,

conciencia y disciplina, y estar realmente interesados en el bienestar de los

demás y estar dispuestos a sacrificarnos por ellos una y otra vez en miríadas

de insignificantes y poco atractivas maneras, todos los días.

Esa es la libertad real. Eso es ser educado y entender cómo

pensar. La alternativa es lo inconsciente, lo automático, el funcionamiento por

defecto, el constante sentimiento de haber tenido y perdido alguna cosa

infinita.

Yo sé que esto que les digo puede sonar poco divertido y que roza en lo

grandilocuente espiritual en el sentido que un discurso de graduación

debe sonar. Lo que quiero que rescaten, del modo en que yo lo veo, es el tema

de la V mayúscula de Verdad, dejando fuera todas las linduras retóricas.

Ustedes son libres de pensar como quieran. Pero por favor, no tomen este

discurso como a un sermón de esos con el dedito apuntando acusatoriamente. Nada

de esto tiene que ver con moralidad o religión o dogma ni con las grandes

preguntas sobre lo que hay después de la muerte.

La V mayúscula de Verdad se refiere a la vida ANTES de la

muerte.

Es acerca de los valores que implica la educación real, que

no tiene nada que ver con el acumular conocimiento y sí con la simple atención,

atención a lo que es real y esencial, tan oculto a plena vista a nuestro

alrededor, todo el tiempo, que tenemos que estar constantemente recordándonos a

nosotros mismos, una y otra vez: Esto es agua. Esto es agua. Esto es agua.

Es inimaginablemente arduo de llevar a cabo, estar conscientes

y vivos en el mundo adulto, día a día. Lo que trae a colación otro gran cliché

archisabido: la educación ES un trabajo para toda la vida. Y comienza ahora.

¡Les deseo que tengan más que suerte!

Publicado por Antonio F. Rodríguez.